当大家还在为摩尔定律放缓而焦虑时,半导体产业突然迎来了一位“新玩家”——玻璃。从英特尔、三星到英伟达,从京东方到康宁,一众科技巨头纷纷盯上了这个看似普通的材料,希望用玻璃基板打破芯片性能提升的瓶颈。这场围绕玻璃基板的竞逐,正悄然改写半导体产业的竞争格局。

芯片性能遇瓶颈,封装成破局关键

我们都知道,芯片的诞生要经过设计、制造和封装测试三大环节。就像盖房子,设计是画图纸,制造是打地基砌墙,封装则是给房子做装修和加固。如今,随着人工智能、5G等技术的爆发,大家对芯片性能的需求越来越高,但作为芯片发展“圣经”的摩尔定律,已经快走到头了,晶体管密度再想翻倍,面临着物理规律的重重阻碍。

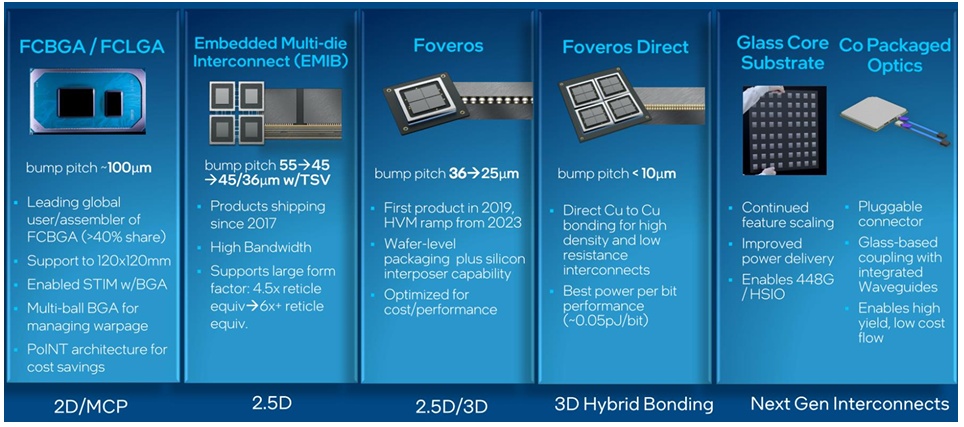

这时候,行业把目光投向了封装环节。简单说,先进封装就是通过更精巧的方式,把多个芯片“打包”在一起,让它们协同工作,从而在不缩小晶体管的情况下提升整体性能。比如现在热门的2.5D/3D封装技术,就像把平房改成立体楼,在有限空间里塞下更多功能。

但先进封装可不是简单堆叠,它对封装材料提出了严苛要求:既要保护芯片,又要控制尺寸,还要散热好、数据传输快,成本还得可控。长期以来,行业一直用有机材料做基板,但有机材料和芯片的热膨胀系数差太多。芯片工作时会发热,有机材料基板热胀冷缩的幅度和芯片不匹配,很容易变形甚至断裂,成了制约性能的短板。

玻璃基板成新宠?

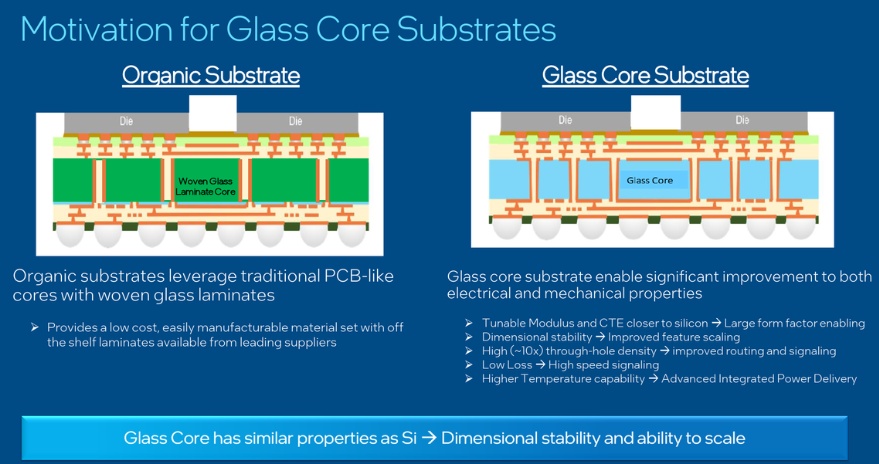

在显示技术、半导体封装等领域,玻璃基板相比有机基板具有多方面显著优势,这些优势使其在高端应用场景中逐渐成为新的选择。

玻璃基板对比有机基板 来源:英特尔

稳定性超强:玻璃的热稳定性和机械稳定性远胜塑料,高温下也不容易变形,能减少芯片的机械应力,大大延长使用寿命。

平整度绝佳:玻璃表面非常平整,这对芯片封装中的光刻工艺来说太重要了,能提高聚焦精度,让封装质量更上一层楼。

信号传输更快:通过玻璃通孔(TGV)技术,可以在玻璃上做出更精细的线路,布线密度更高,线路更薄,信号传输时的损耗更小,速度自然更快。

成本有潜力:虽然玻璃基板的前期投入高,但一旦规模化生产,物料成本会比塑料低,长期来看性价比更高。

也正因如此,全球半导体巨头都动了起来。英特尔、三星、英伟达、AMD等纷纷加码玻璃基板研究,连苹果也在和供应商探讨应用可能。据Prismark统计数据,到2026年全球IC封装基板市场规模将达214亿美元,而玻璃基板的渗透率可能在3年内达到30%,5年内超过50%,发展速度惊人。

谁在抢这块“玻璃蛋糕”?

玻璃基板的火爆,让整个产业链都沸腾了,目前,至少三类玩家正在激烈竞逐。

传统玻璃巨头:像德国肖特、美国康宁这些做特种玻璃的老牌企业,早就积累了深厚的技术功底。康宁在玻璃通孔、高密度布线等关键技术上研究多年,肖特也表示要把玻璃性能发挥到极致,一旦克服量产难题就能快速落地。它们的优势在于对玻璃材料的理解深刻,能根据芯片需求定制不同性能的玻璃。

半导体产业链企业:英特尔、三星等芯片大厂本身就有封装需求,它们入局既能推动技术落地,也能保障自己的供应链安全。比如三星,已经组建了跨部门的研发团队,计划2026年大规模生产玻璃基板。

先进封装迭代图 来源:英特尔

显示面板企业:京东方、三星显示、群创光电这些做屏幕的企业,其液晶面板的核心材料就是玻璃基板,这些企业研究了几十年玻璃,对玻璃的特性、加工工艺(比如薄化、刻蚀、镀膜)非常熟悉,它们的大规模生产能力,能快速降低玻璃基板的成本。

前景光明,挑战也不小

虽然玻璃基板前景广阔,但要真正实现大规模商用,还有不少坎要过。

首先是技术难关。比如玻璃通孔技术(TGV),要在玻璃上打出细密均匀的小孔,还要精准填充导电材料,难度不小;另外,玻璃比塑料脆,加工过程中容易碎裂,如何提高良率是个大问题。

其次是人才和经验壁垒。显示企业虽然懂玻璃,但半导体封装和面板封装差异很大,对精度、可靠性的要求更高。中科院院士欧阳钟灿就指出,这些企业需要培养半导体封装领域的专业人才,还要适应半导体行业更严格的认证体系,这都需要时间。

不过,随着各大巨头的投入,技术成熟速度在加快,成本也会逐步下降。可以预见,未来几年,玻璃基板将在先进封装领域快速普及,从高端芯片向更多领域渗透。

参考来源:

中国电子报《玻璃在半导体封装领域初试牛刀——显示玻璃系列报道之三》

广发证券《玻璃基板从零到一,TGV为关键工艺》

陈怡静.封接玻璃作用机理和应用研究进展

(中国粉体网编辑整理/月明)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!