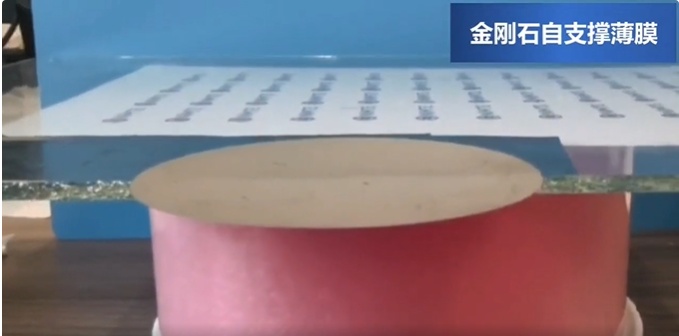

中国粉体网讯 近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所江南研究员领导的功能碳素材料团队成功制备出4英寸、厚度小于100 μm、翘曲度控制在10 μm以内的金刚石自支撑薄膜。这一成果不仅刷新了我国金刚石材料领域的纪录,更标志着我国在“终极半导体”材料的产业化道路上迈出关键一步。

01 金刚石散热:理想材料的现实瓶颈

当今半导体行业面临严峻散热挑战:芯片制程越精细、热设计功耗越高,热流密度就越大。当芯片表面温度突破70-80℃,每升高1℃,可靠性就会骤降10%。设备故障过半源于过热,高效散热已成为解锁AI和高性能计算潜力的关键瓶颈。凭借超高热导率,金刚石成为突破高频大功率芯片散热瓶颈的关键材料,将芯片直接键合到金刚石衬底上,能显著降低近结热阻与结温,被视为未来高性能芯片及3D封装热管理的理想方案,其应用价值日益受到行业关注。

图片来源:海光智能官网

然而,受限于金刚石与衬底热膨胀系数的本征差异及形核、生长工艺适配性问题,导致传统金刚石薄膜去除衬底后翘曲度过大,薄膜与衬底之间以及薄膜内部存在较大应力,导致去除衬底后发生显著翘曲,难以满足键合工艺的翘曲度要求,成为制约其封装应用的核心瓶颈。

02 工艺创新与重大突破

传统化学气相沉积法(CVD)虽能生长金刚石薄膜,但薄膜与基底间的热应力导致严重翘曲,且厚度难以突破毫米级。江南团队通过自主研发的“异质外延-激光剥离-表面处理”组合工艺,实现了技术突围。通过优化激光参数,将剥离能耗降低40%,剥离时间缩短至30分钟以内,显著提升了生产效率。

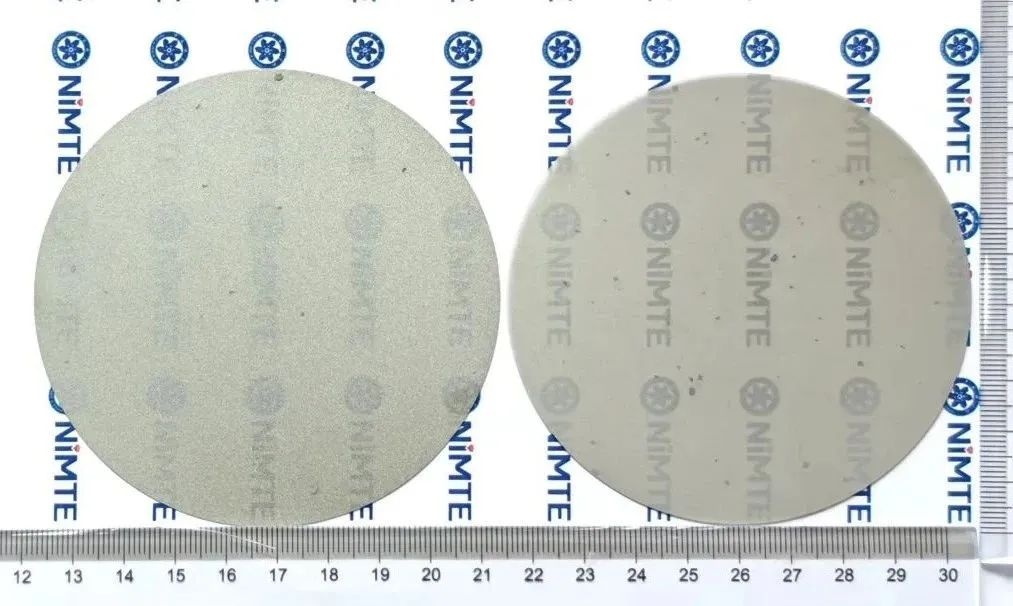

首先在蓝宝石基底上通过异质外延技术生长出高质量单晶金刚石薄膜,随后利用激光能量精准剥离薄膜与基底,成功将薄膜厚度控制在100 μm以下,同时将翘曲度降低至国际领先水平。这一厚度仅为传统金刚石薄膜的十分之一,却保持了优异的热导率(2200 W/m·K)和击穿场强(10 MV/cm),性能远超硅和碳化硅材料。

此外,团队创新性地引入了“表面梯度掺杂”技术,在薄膜表面形成纳米级掺杂层,有效降低了接触电阻。测试数据显示,该薄膜的接触电阻率较传统工艺降低60%,为高性能器件制造奠定了基础。

超低翘曲金刚石自支撑薄膜实物拍摄(正面)

03 打通芯片键合制程通道

超低翘曲度赋予了薄膜超乎寻常的平坦特性,使其展现出无需外力即可贴附玻璃基板的“自吸附”现象。正是这种自支撑状态下的超平坦特性,使金刚石薄膜真正可以适配当前芯片键合制程。

超薄的自支撑结构为封装设计带来了高度的灵活度和多维选择性。该成果不仅打通了金刚石衬底键合的技术通道,更使其在异质集成与3D堆叠等先进封装工艺中展现出应用潜力。

金刚石材料从超高热导率的理论价值,向可量产、能封装、能贴合的实际工艺跃迁,正成为共识与目标,也是新一代芯片热管理技术竞争的焦点。金刚石自支撑薄膜的成功研制,为克服长期制约芯片键合制程的翘曲难题,推动金刚石在热管理领域的发展迈出了关键一步。

参考来源:宁波材料所、中国科学报、北辰化工、证券之星

(中国粉体网编辑整理/石语)

注:图片非商业用途,存在侵权请告知删除!