中国粉体网讯 国内外关于晶硅太阳能电池银浆用银粉的制备和可控性研究已经有了大量的报道,常见的合成方法有化学还原法、微乳液法、电还原法、机械球磨法以及物理蒸发等方法。其中化学还原法由于其操作方便、设备简单、可控性好,是目前晶硅太阳能电极银浆用银粉的主要制备方法。

然而,即使通过最常用的化学还原法制备的原粉,其性能依然无法满足晶硅太阳能电池银浆用银粉的应用要求。首先,由于银粉的小尺寸、表面能高等特点导致干燥时颗粒之间极易发生团聚,团聚后又很难用机械的方法打开,导致分散性差,严重影响银粉的物理特性和功能。

更为关键的是,未经后处理的银粉颗粒在载体中极易产生软团聚现象,从而降低浆料的分散性、稳定性、丝网印刷流变特性、成膜及固化性能,同时对导电银浆的性能、存储产生不利影响。

因此,对所制备银粉进行后处理是实现其应用的关键步骤,其中银粉后处理方法主要包括银粉的表面改性。目前国内外对银粉的表面改性的研究还不够系统,仅有少数银粉生产商掌握相关技术,这造成银粉及银浆价格居高不下,严重影响了晶硅太阳能电池的进一步发展。

银粉的表面改性方法主要有以下几种。

有机包覆法

有机包覆法是指通过特定有机表面改性剂对银粉进行表面包覆、修饰的改性方法,通过有机物与粉体表面发生吸附或者化学反应,从而使粉体表面接枝上有机物,即超细银粉由原来的亲水性改性为疏水性,增强溶剂对粉末粒子的润湿性,使其所配制浆料具有良好的印刷性和流平性。此外,通过增加极性基团可有效降低银粉的表面能,增强银粉颗粒间的静电位阻作用,提高浆料的分散稳定性,达到抗沉降作用。

有机包覆改性的一般工艺步骤是将有机改性剂与粉体混合,搅拌一段时间后分离、洗涤、干燥而成。这种改性方法操作简便,改性效率高,适用于微米、亚微米、纳米的类球状或片状银粉。

在晶硅太阳能电极银浆用银粉的有机包覆改性中,其有机包覆剂种类的选择至关重要。一般来说,有机改性剂最重要的特点是头部基团的电性、分子链长及尺寸,这些特性会影响到银粉的表面包裹效果、疏水性及与浆料中有机载体之间的相容性等性质。

此外,在实际应用中,表面活性剂的水溶性或油溶性的大小对于合理选择表面活性剂也是一个重要的依据,通常用于银粉表面化学改性的改性剂主要有有机酸、脂肪胺或醇胺、脂类化合物、偶联剂以及醇或醚类长链有机物等。

为了提高导电银浆的综合性能和适用性,在对银粉进行表面改性中,有机酸、有机胺及脂类化合物常常配合使用。

机械复合法

机械复合法就是利用机械物理手段,将银粉进行打磨、破碎处理,得到特定表面形貌或结构的银粉,同时在机械处理过程中,为了增强银粉分散性和表面化学特性,常常加入有机物作为表面改性助剂。

机械复合法具有效率高、成本低,工艺步骤简单,易实现工业化应用等优点。其中,球磨法和气流破碎法是在银粉表面改性中最常用的方法。

球磨法是指通过球磨机的转动或振动使硬球(氧化锆球或玛瑙球等)对粉体进行强烈的撞击、挤压和研磨,该方法能明显细化晶粒,增强烧结活性,但该方法的挤压和研磨特点,会破坏类球形银粉的球形结构,因此一般适用于片状银粉的制备及改性。

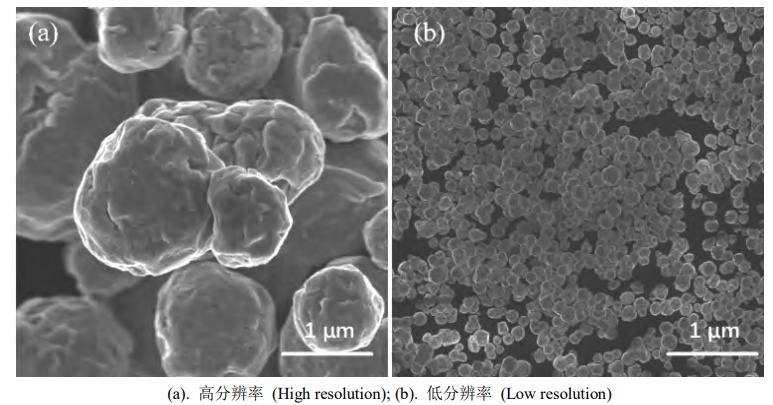

气流粉碎法是一种在高压气流作用下,带动粉体在粉碎仓内做循环运动,使得颗粒之间以及颗粒与固定板面之间产生相互冲击、碰撞和磨擦,从而达到粉碎、分散及改善球形度的目的,该方法无需额外引入助剂,处理后的粉体表面光滑,分散均匀,而且无杂质引入。相比于球磨法,气流粉碎法更适用于类球形粉体的表面处理,因为它对粉体的结构和形貌影响较小,且不会使银粉产生团聚,处理效率也更高,是晶硅太阳能电极银浆用银粉最常用的表面机械改性方法。

使用螺旋喷射磨机研磨的银粉的SEM图像

表面包裹粒子法

随着TOPCon和HJT等新型高效电池技术的发展,为了适应晶硅太阳能电池的烧结工艺,要求银粉在更低温度下具有更高的烧结活性。目前,常用的解决方法是选用亚微米银粉和片状银粉作为导电填料。

此外,还有研究提出将纳米银粉和微米银粉进行复合,尤其是将纳米银粉复合在微米银粉的表面,从微观结构上可以保障纳米和微米银粉的均匀混合,更重要的是可以赋予微米银粉一个全新的纳米表面结构,使微米银粉同时具备高导电性和高烧结活性的性能特征。目前最常用的表面包裹纳米粒子的改性方法有物理法(机械包裹法)和化学法(原位生成粒子法)。

机械包裹法是指在机械强烈搅拌或高速气流冲击下,将纳米和微米银粉颗粒混合,使颗粒之间相互撞击、研磨及挤压,最终实现将纳米银颗粒包裹或嵌入微米银粉的表面或空隙中。机械包裹法的特点是无需助剂,操作简单,无污染,但需要预先分别制备出分散性较好,能满足性能要求的纳米银粉和微米银粉,特别是对纳米银粉分散性要求较高,因为其均一性和分散性会制约表面包裹改性的均匀性和一致性;此外,用到的改性设备,通常需要一套较复杂的系统装置,会增加额外的成本压力。

原位生成粒子法是指在微米或亚微米银粉表面通过化学还原原位生成银纳米粒子,使导电填料成为一个复合体系,这种由具有表面纳米结构的微米颗粒组成的导电体系可在低温烧结后增加导电颗粒之间的接触性,从而构成更加完善的导电网络,增强导电浆料的导电性能。

原位生成粒子法相较于机械包裹法,颗粒表面包裹得更均匀,分散性更好,但原位生成粒子法工艺步骤更为复杂,其控制技术难度较高,距离工业化制备还存较大技术差距。

资料来源:

毛华明等:晶硅太阳能电极银浆用银粉的后处理方法综述,稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室

(中国粉体网编辑整理/平安)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!