中国粉体网讯 近年来,新能源汽车的飞速发展对电池的性能提出了更高要求,而传统石墨类负极材料的比容量较低,难以满足发展的需求。硅具有极高的理论比容量,作为负极材料能有效提高电池性能,具有巨大的发展潜力,而制备硅基负极的硅源材料、硅颗粒的形貌尺寸及其加工制备工艺对硅基负极性能有着重要影响。

今天,我们一起来了解硅基负极的硅源都有哪些。

矿物硅是现如今品种多、分布广、存量最多的硅源,主要以硅氧化物和硅酸盐等形式存在,如砂子、沸石、长石、粘土等,硅矿物中硅含量较高,同时具有高硬度、高热稳定性和化学稳定性等特点。部分硅矿物的微观结构中包含大量的小孔道,使其具有较大的比表面积,适用于制备具有多孔结构的硅基负极材料。

硅藻土是由古代海洋中的微小硅藻遗骸堆积而成的沉积物,其作为一种硅质岩石分布广泛,在地球上具有较高的储存量。硅藻土的主要化学成分为SiO2,最高含量可达94%,除此之外含有少量金属杂质和有机质等。硅藻土中获得的SiO2具备良好的多孔结构,相较于生物质硅源其含碳量少,但其硅含量更高且其二氧化硅结构呈现出一种特殊、高度有序的三维网状结构,通过简单的提取、复合便可以利用其中的多孔纳米硅材料制备硅基负极。

斜发沸石主要由硅酸盐构成,具有较高的含硅量(57%~70%)和复杂的笼形通道结构,有利于制备成均匀多孔的硅基负极材料。研究人员通过机械研磨打开斜发沸石的内部传递通道,利用加热促进镁热还原反应置换出单质硅,进一步结合气相沉积法将甲苯裂解在纳米硅表面形成碳膜,从而得到海绵状形态的纳米多孔硅基负极材料。这些孔径能够有效缓冲硅基负极材料在充放电过程中的体积变化,从而保证了材料的力学完整性,具有制备工艺简单、循环稳定性良好等特点。

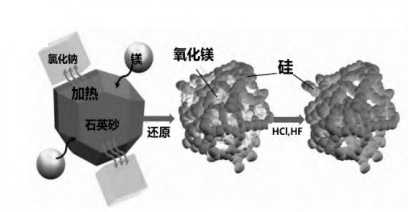

砂子的主要成分是石英,相较于其他硅矿石有着存量大、廉价、便于开采等优点,但其中的二氧化硅由大量SiO4四面体通过共享氧原子而相互连接形成,从而形成坚固的硅氧网络,其稳定性强,较难以利用。研究人员利用NaCl吸收镁还原过程产生的热量,阻止了颗粒的熔化,从海砂中提取出纳米硅,利用乙炔的高温裂解在硅颗粒表面实现了碳包覆,得到了包覆效果良好的硅碳负极材料。

稻壳、芦苇等生物质硅源

富含硅元素的植物一般包括稻壳、芦苇、溪木贼、茶叶、竹子等,不同植物中硅的含量不同。生物质中的硅主要以游离二氧化硅的形式存在于茎秆、茎皮、叶片等部位,需要利用化学反应将其制备成单质多孔硅,随后结合相应的碳包覆工艺进一步制备成硅基负极材料。

生物质中的二氧化硅经过还原后能够较为完整地继承其多孔结构,在制备硅基负极过程中只需通过较为简单的工艺流程便可保留住其多孔骨架,有效地增加了材料的内部空间,缓解硅在充放电过程中带来的体积膨胀。采用生物质作为硅源制备硅基负极材料有着来源广泛、可持续利用等优点,符合目前低碳、环保的发展理念,是较为理想的硅源。

稻壳是水稻的副产物之一,全球每年产生的稻壳超过1亿吨,尽管稻壳的成分因品种、产地的不同存在差异,但一般主要由木质素、纤维素、半纤维素和二氧化硅等构成。一般稻壳燃烧后剩下的稻壳灰约占稻壳质量的20%,其中二氧化硅的含量高达87~97%。通过煅烧、清洗、除杂、还原反应等方法可以从稻壳中提取出单质硅,稻壳中的二氧化硅是多孔结构,通过简单反应可以提取出3D多孔结构的纳米硅,其与有机碳进一步结合有利于增强材料的电化学性能。

除稻壳外,芦苇也是一种良好的硅基负极材料,其具有排列规律的纳米级二氧化硅和片状的三维分层结构,利用简单的镁热还原反应便可以得到孔隙丰富的3D多孔硅。

硅烷等化学气体硅源

气体硅源是一种常见的用于制备硅基负极的硅源材料,主要包括硅烷(SiH4)、三氯硅烷(SiHCl3)、四氯化硅(SiCl4)等。这些气体硅源可以通过CVD等气相沉积技术在适当的条件下制备出纳米硅,其中主要应用于制备硅基负极的气体硅源为硅烷。硅烷作为一种含硅化学气体,其主要由硅与氢组成,用于硅基负极材料制备的主要为甲硅烷(SiH4)。通常情况下采用气相沉积法利用硅烷的裂解产生纳米硅附着在基底上,再利用含碳气体的裂解实现碳包覆,得到硅碳负极材料。

气体硅源适用于制备新一代的硅碳负极材料,通过产生尺寸更小的纳米硅颗粒及表面修饰能够有效解决实际使用过程的体积效应问题,但由于气体硅源(如硅烷等)具有高度的不稳定性、易燃和毒性等特点,在制备和使用过程中需要严格控制温度、压力和气体流量等参数,以确保操作的安全性和稳定性,对生产设备、过程控制等要求较高,生产成本也较高。

光伏硅废料等废弃材料

光伏硅在制备产品的过程中往往需要进行切割整形,切割过程中边角料脱落产生硅废料,随着光伏硅的广泛使用,硅废料的产生也逐年增加。废硅料本身价格低廉,较为容易获得,同时硅的纯度较高,所含杂质较少,适用于制备硅基负极材料。

针对制备工艺复杂、材料成本高等问题,研究人员采用工业光伏切割硅废弃料为硅源,通过高能球磨将其降低至纳米尺寸,随后以蔗糖为碳源对纳米硅进行包覆得到Si@C微球负极材料,材料成本低且制备工艺简单化。包覆型结构设计将纳米硅包覆在其内部,可防止其与电解液的直接接触,减少对电解液的消耗。纳米硅在碳球内部进行体积波动,和碳材料保持良好的接触,可实现快速的锂离子传输。

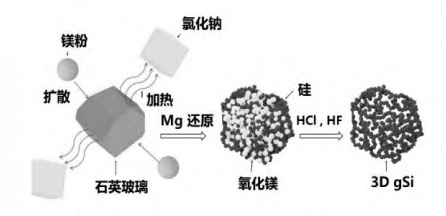

废弃的石英玻璃在经过处理也可获得循环效果稳定的硅负极材料,研究人员利用废旧碎玻璃,经过镁热还原法直接获得Si互连网络,表面封装碳材料以后,组装成电池,在C/2电流密度下,400次循环后,容量仍为1420mAh/g。表面封装碳膜在限制硅材料膨胀方面存在一定局限性,这亦是电池在初期循环过程中容量显著下降的关键原因。然而玻璃处理后仍存在的结构赋予了其卓越的抗膨胀能力,从而实现了高达74%的容量保持率。

参考来源:

[1]龚俊等:锂离子电池用硅基负极硅源材料及其制备工艺研究进展

[2]张文远:锂离子电池硅基负极材料制备及电化学性能研究

[3]孙国庆等:硅基负极材料的研究进展

(中国粉体网编辑整理/平安)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!