中国粉体网讯 现阶段化学气相沉积法(CVD)硅基产品已普遍得到下游市场的正向反馈,而从近两年硅基负极的扩产情况来看,绝大多数采用的都是CVD法。伴随CVD硅基负极原材料价格的降低,硅碳负极路线有望普及,技术瓶颈有望突破,主流厂商产能将加速落地,2025年或将成为硅基负极放量元年。

硅基负极的发展

目前制备硅基负极材料的方法有化学气相沉积法(CVD)、喷雾干燥法、镁热还原法、机械球磨法、溶胶-凝胶法等,虽然制备方法各有差异,但核心思想都是将硅纳米化并与碳结合构建相应的复合结构。由于硅基负极的体积膨胀和导电率低的问题得到解决,硅基负极开始进入应用化。

图片来源:邓拓等.化学气相沉积法制备硅碳负极的研究进展

第一代硅基负极技术路线

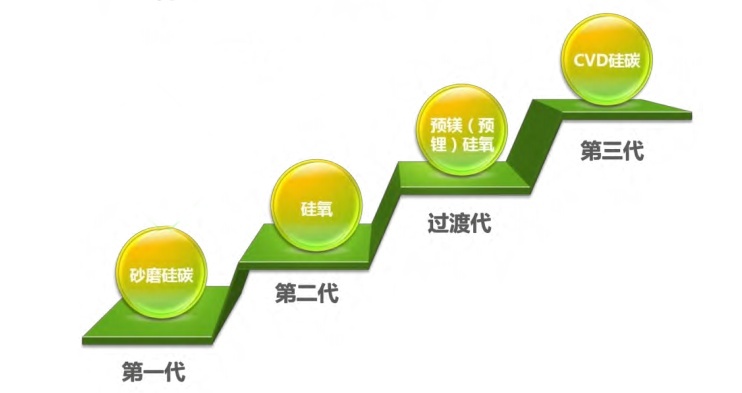

硅基负极技术路线主要经历了三代,第一代技术路线是通过机械球磨法将硅的尺寸减少至纳米级别来减小材料的体积膨胀,通过硅颗粒之间的空隙来缓冲材料的综合体积膨胀。从理论上来讲,如果能将硅纳米颗粒研磨至20nm以下且不团聚,就能极大程度上地解决硅负极的体积膨胀问题。但事实证明这超越了工艺极限,机械球磨法作为第一代硅碳复合技术,球磨时难以球磨至20nm以下且不发生团聚,粒径较大,容易引入杂质,电池容量衰减快,难以达到一些应用领域需求。

第二代硅基技术路线

为了提高电池容量和倍率性能,人们采取了一种折中方案,用硅氧替代硅碳,于是第二代技术路线得到发展。该路线采用纯硅和二氧化硅合成一氧化硅形成前驱体,在嵌锂脱锂过程中,其中的SiOx与Li先发生反应,生成单质Si、Li2O及锂硅酸盐,单质Si进一步与Li发生反应形成LixSi合金,进而产生可逆容量。而生成的Li2O和锂硅酸盐在后续的电化学循环过程中不再参与反应。这种通过化学反应生成的单质硅粒径达到了5nm以下,颗粒间空隙更丰富,同时,形成的Li2O和锂硅酸盐不参与后续反应,无膨胀,从而提供了更大的应力缓冲空间。因此SiOx相比第一代的纳米硅材料,理论比容量较低,但在嵌锂过程中的体积膨胀大大减小(~118%),其循环性能得到较大提升。

然而由于硅氧负极在充放电过程中会产生大量非活性物质,导致不可逆容量损失较大,首次库伦效率较低(70%)。针对硅氧负极材料存在的首次库伦效率偏低这一技术瓶颈,研究者通过引入预锂化或预镁化改性策略可将其首效提升至90%量级。

尽管预锂化或预镁化改性策略可显著提升电池的首次库伦效率,但普遍存在工艺复杂度高、金属锂源利用率低等问题,特别是在规模化生产中会导致额外15%-20%的原料成本增加,严重制约其大规模商业化应用。因此为了平衡性能和成本,迫切需要发展新的技术路线,如何以更低的成本获得更好的性能成为硅基负极进一步发展的难题。

第三代硅基负极技术路线

然而就在硅基负极的进一步提升面临瓶颈时,新一代CVD硅碳技术应运而生,该技术也被称为第三代硅基负极技术路线。该路线的核心是以多孔碳骨架来储硅,在多孔碳颗粒内部的孔隙通入硅烷气体,通过高温热解使硅烷气体分解成硅纳米颗粒分散在多孔碳内部。

CVD法作为新一代硅碳复合技术,能实现分子尺度的控制,沉积制备的硅碳负极组分均匀,结构致密,对设备要求低,成本低,工艺简单,粒径控制均匀,并且容易通过结构设计来优化硅碳负极材料,所制备的硅碳负极通常首效较高(80%~90%),不需要额外的预锂化处理,循环性能较好。

虽然目前第一代和第二代硅基负极材料已经实现了批量化应用,占据了大量市场份额,但是从性能、成本、稳定性和潜力来看,CVD硅碳都是三条技术路线中最具有优势的方向。据报道,2023年硅基负极的市场渗透率接近3.4%,并且随着硅基负极应用进入快车道,预计2025年硅基负极的渗透率达到20%~30%,产值将超200亿元。

原材降价,下游放量,企业发力

上游:硅烷气与多孔碳

在CVD硅基负极的制备过程中,上游的硅烷气和多孔碳是不可或缺的关键原料。

硅烷气体,也称为硅碳或硅基气体,是CVD硅负极制造中最重要的原料之一。运输和储存的纯度、稳定性和安全性直接影响CVD硅负极的性能和生产成本。目前,工业上硅烷气体主要通过金属硅化物工艺、氢化物还原工艺和氯硅烷热解等工艺生产。

硅烷气体的选择和纯化对CVD硅负极的生产至关重要。高纯度硅烷气体可以保证CVD沉积的均匀性和密度,从而提高硅负极的电化学性能。此外,硅烷气体的稳定性也是影响生产过程安全性和成本控制的关键因素。

随着新能源市场的快速发展,硅烷气体的需求持续增长,同时对其质量和稳定性提出了更高的要求。未来,随着技术的进步和工业规模的扩大,硅烷气体的生产成本将进一步降低,这为其在CVD硅负极行业的广泛应用提供了有力的支持。

多孔碳是一种具有发达孔隙结构的碳材料,广泛用于CVD硅阳极的制造。多孔碳的孔径、比表面积和孔体积对CVD硅负极的结构和性能有重要影响。 在CVD工艺中,多孔碳作为衬底材料,是硅成核和生长的良好载体。其发达的孔结构有利于扩大硅负极的比表面积,从而提高电极的电化学活性。同时,多孔碳的导电性和热稳定性直接关系到硅负极的整体性能。

生产多孔碳的方法多种多样,如模板法、活化法等。近年来,研究人员一直在不断研究新的制备方法,以提高多孔碳的性能并降低成本。例如,通过调整模板的孔径和形貌,优化活化条件等手段,可以实现多孔碳的定向制备。这些研究为多孔碳在CVD硅负极领域的应用提供了有力的支持。

下游应用放量

2024年以来,多家主流手机厂商发布或升级采用硅碳负极技术的电池,并推动相关技术从旗舰机型向中低端机型渗透。

2024年2月,小米发布采用硅碳负极的金沙江电池,首发搭载于小米14Ultra,目前该电池为小米15系列标配,并应用于红米部分机型;2024年5月,vivo正式发布了vivo S19与vivo S19 Pro两款产品,vivo S19系列全系超薄蓝海电池,采用第二代硅碳负极,首次突破行业最高809Wh/L能量密度,兼具超强放电能力;2024年6月,一加发布采用硅碳负极技术的冰川电池,并率先应用于一加Ace3Pro,目前已在OPPO部分机型使用;2024年7月,荣耀发布第三代青海湖电池,目前已搭载荣耀Magic V3、荣耀 Magic7等系列。

今年三月份,据供应链消息显示,苹果折叠屏手机也将搭载两块硅碳负极电池,电芯采用3D叠片技术,容量为5000mAh或以上。

在动力电池领域,2024年5月,智己汽车搭载半固态电池的新车L6上市,负极选用新一代高比能复合硅碳材料;特斯拉较早提出将硅碳负极引入4680大圆柱电池,2024年9月,其第1亿颗4680电池正式下线,规模化生产和制造工艺优化方面均取得较大进展;2025年2月,宝马对外展示第六代动力电池产品,首次使用大圆柱电芯,负极含硅量增加,目前已启动大圆柱试生产,将于2026年在国内量产,在“新世代”平台上车。

据行业相关人士分析,除新能源汽车、手机电池外,低空飞行器、人形机器人的新型应用场景对续航里程要求较高,且对电池成本敏感度较低,有望更快打开硅基负极新的增量市场。未来随着半固态、固态等高能量密度电池的量产进程加速,硅基负极或将成为标配,市场需求将被大幅激活。

企业方面

说起CVD法制备硅基负极,就不得不提及美国硅负极材料商Group 14,2022年底以来,Group 14产品在国内几家头部电芯厂新测的数据“惊为天人”,其全电的内阻、循环、首效、克容量、膨胀率较硅氧和研磨硅相对来说取得了大范围的提升,获得了保时捷、ATL、光石、BASF、SK全球、微软、美国碳中和基金的投资,成为新一代的“硅基之王”。

2024年6月,Group 14宣布与欧洲、亚洲和北美的三家顶尖电动汽车及两家消费电子电池制造商签署了五项长期供货协议,累计最低销售金额超3亿美元;2024年7月,又被德国电池厂CustomCells锁单,合同价值预计超3亿美元;2024年9月,公司宣布与SK Inc.在韩国尚州的合资工厂开始出货SCC55™硅碳复合材料,在商业化方面更进一步。

国内企业,目前,贝特瑞硅基负极材料研发一代、储备一代、量产一代,现已开发至超高容量第六代产品。公司新一代硅基负极产品已于2024年成功导入国际头部客户供应链,实现了在国内外46系列大圆柱项目中的全面突破。另外,贝特瑞与国联研究院联合攻关的“高能量密度锂离子电池用硅基负极材料的开发与产业化”项目,成功攻克了硅基负极材料界面不稳定、首次效率低、循环寿命短等关键技术难题。

杉杉股份新型硅碳材料已实现量产出货,并在宁波硅基工厂后续规划中加大产能设计,进一步提升供应能力。杉杉股份宁波4万吨一体化硅基负极产能基地,一期产能已投产,且部分工序2024年12月已满产。

璞泰来透露公司硅碳负极产品已经向市场小批量出货,这些高性能的硅碳负极材料主要供应给下游的头部消费电子客户。璞泰来在安徽芜湖投资建设的硅基负极项目正在加速推进,预计在2025年上半年,首批硅碳负极产能将建成并投入生产。

小结

硅烷气的价格已从2025年年初的高位(超过20万/吨),成功降至目前的10万/吨以内,且未来仍有进一步降价的空间。并且,随着圣泉、元力等主流企业300-500吨级量产线的陆续投产,多孔碳的供应将更加充足,多孔碳的价格也呈现出下行趋势。随着原材料的降低,利用硅烷在多孔碳上沉积的CVD法硅基负极在规模化制备和商业化应用方面将会提速。

参考来源:

邓拓等.化学气相沉积法制备硅碳负极的研究进展

成业等.化学气相沉积法在锂离子电池硅/碳负极中的应用

硅碳负极放量在即,产业链降本成关键.证券时报

负极材料“换代”?——CVD气相沉积硅碳技术.粉体网

(中国粉体网编辑整理/苏简)

注:图片非商业用途,存在侵权告知删除!